振り付けられていない身体はどこにあるのか?

髙橋春香『正しい箸の使い方(あるいは拡張するマインドマップ)』レビュー

私は最近とある場所でダンスを学んでいるのだが、その先生曰く、日常生活の中でダンスをするのは、「犯罪的行為」と見なされるらしい(稽古中の言葉なので、言い回しなどはややうろ覚えであるが)。たとえば電車の中で急になんの脈絡もなく即興的に踊り出したら、完全に不審者である。だから私たちは電車の中では踊らずに、席に座るか吊り革につかまり、揺れに身を任せて立っている。つまり、私たちは日常の中である種の決まった振る舞いをするように暗に求められ、意図せずともそれに従っているのである。ちなみにここでのダンスが、音楽に伴われたK-POPアイドルのようなダンスであったならどうだろう(もっとも、多くの人はダンスと聞けばそういうものを思い浮かべるだろうが)。それなら少しは大目に見てもらえるだろうか。「ああ、YoutuberかTikTokかなんかの撮影?」くらいには思ってもらえるのかもしれない。それはこうしたダンスならば、私たちはすでにそれを「そのようなものだ」と了解しており、日常の規範の中に入り込んでいるからではないか。一方で、無音でデタラメに体を動かし続ける即興のダンスは、即座には了解不可能なものであり、全くの不意の出会いになる。

さて、前回のコンペティションⅡで最優秀新人賞を受賞した髙橋春香の『正しい箸の使い方(あるいは拡張するマインドマップ)』は、そうした私たちの日常に存在する振付(規範と言い換えてもいいかもしれない)を題材にし、そこに内在する権力関係を浮き彫りにしようという試みである。髙橋は振付を「環境がもつアフォーダンスとあらゆる形での指示」¹と仮定し、「舞台という特殊な環境、そのルール、舞台美術の配置も『振付』だ」と考える。さらに振付は舞台にとどまらず、「個人が社会のルール(指示)に従うこと、あらゆる権力の作り出すシステムに組み込まれていること」も同様にその範疇にあると仮定する。この考え方に基づいた本作は、出演者と観客にその振付の存在を自覚させ、それでもその振付を実行してしまう状況を目の当たりにさせる。

¹ 当日配布されたパンフレットより引用。続く2箇所の引用も同様。

Photo by Sugawara Kota

公演会場ののげシャーレからは、壁を覆っていた暗幕が撤去され、ロビーへと通じる扉と舞台裏へ向かう扉が開け放たれ、空気の通りが良い状態になっている。最初に登場した髙橋は、中央の客席前に置かれたマイクスタンドのところにやってきて床に座り、「振付って何だと思いますか?」と観客に語りかける。これは一応「プレトーク」という設定で、箸で弁当を食べつつ、髙橋が考えた上述のような振付の定義を語っていく。またこの作品でパフォーマーが実践する内容も説明される。例えば、「パフォーマーは、イヤホンから流れてくる指示に従って動く」「出演者はお互いに振り付けあっている」「何を言われるかはわからない」などだ。これらは髙橋によって英語でも説明される。この間、舞台にはパフォーマーが横切り、上手2箇所と下手の出口にはオレンジ色の足ツボマットのようなものがひかれる。このマットは、私たちは「もの」によってもその動きが誘発される=振り付けられている点を象徴している。足の裏の痛みに耐え、体重を分散させるために体を捻ったりうまいこと突起を避けたりするが、そうした動きを誘発しているのはマットという「もの」そのものである。

Photo by Sugawara Kota

Photo by Sugawara Kota

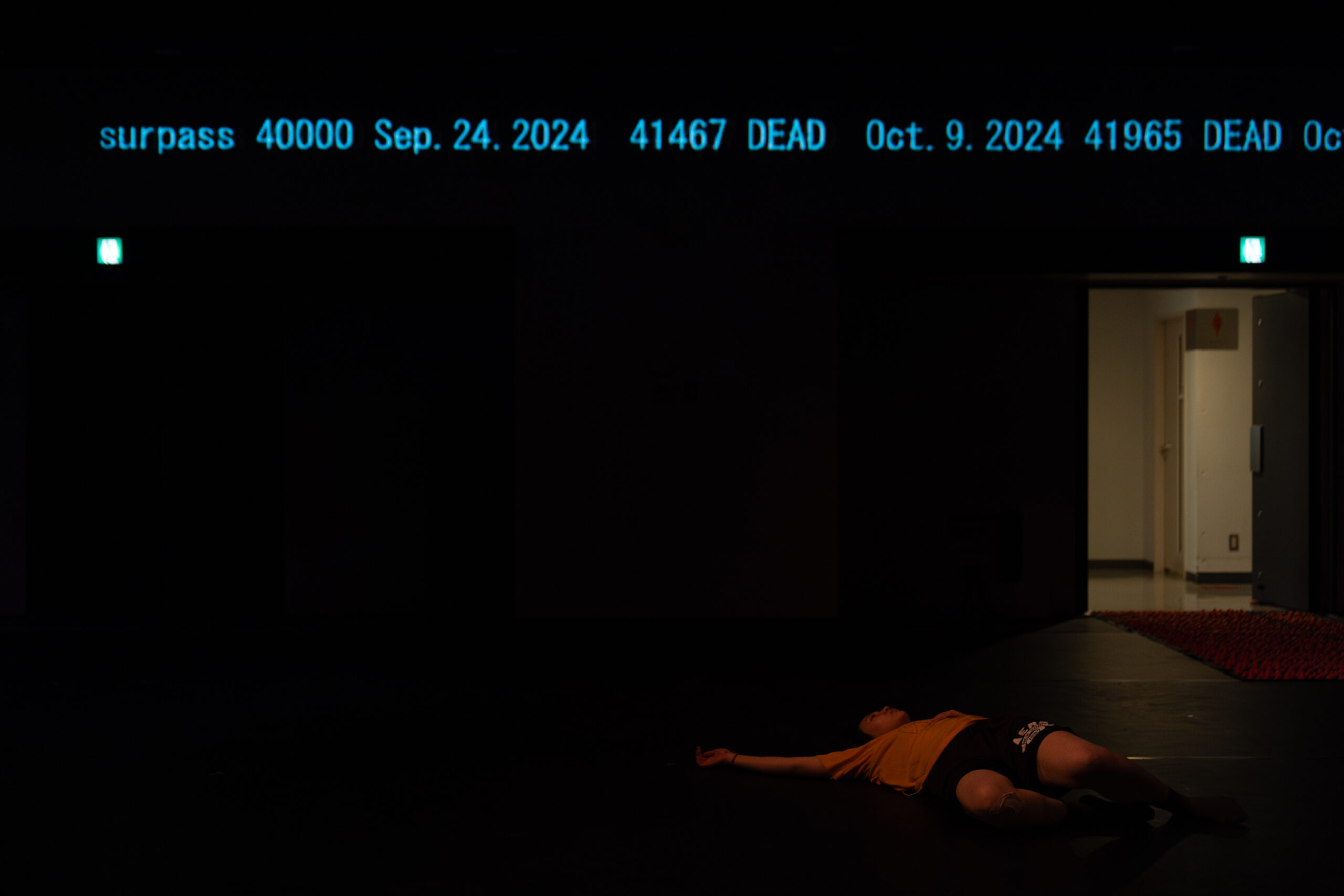

続いて「本編」になると、赤いブーツに短パン、ブルーのYシャツを着たパフォーマーが登場し、不自然なポーズをとったかと思うと、「今からバーガーを作ります」と言って全くそうは見えない動きをする。あるいは、赤いパジャマを着た出演者は、裸足で出てきて、出口にひかれた足ツボマットの上を通って前に出る。白いソックスにブレザー、マフラーを合わせた出演者、メガネにタンクトップ、柄の入ったグリーンのパンツの出演者、黄色いTシャツに短パンの出演者など、どこかファンキーだがあまり統一感のない衣装のパフォーマーたちは、各々がイヤホンをつけ、そこから流れてくる指示に従ってさまざまな行為を行う。お互いの上に覆い被さって乗っかったり、あるいは全く脈絡がなく話を続けたり、舞台下手奥に置かれた白い小さな冷蔵庫からレモンを取り出して他の出演者の顔を目掛けて汁を絞ってみたりする。これらの行為は、「出演者による語り」としてふんふんと聞いていられる部分や、なんとなく滑稽なその仕草を眺めていられる時もあるが、時に過剰なまでに他者に、あるいは自身に対して攻撃的になっていく身振りも散見される。パフォーマーは、どこまでの(どこまでも?)振付家から与えられた指示ならば、それを「振付」としてやるのだろうか。そしてその振付家は、必ずしも髙橋ではなく、パフォーマーがイヤホンから聴いている音声による指示は、他のパフォーマーによる指示でもあるのだ(クレジットでは周到に、全員が「振付・出演」と書かれている)。なぜこの声に、彼らは従うのだろうか。それがたとえ過剰な要求であったとしても。振付家という権威は分散されていても、振付という権力はそれでも有効であり続ける。

Photo by Sugawara Kota

彼らの間に流れる振付の指示は、観客に読み上げられて伝わるところと、伝わらないところ、さらに後半での字幕で表示される部分に分かれている(なお、プレトークで英語を交えたのであれば、ヨコハマダンスコレクション、そして連携しているYPAMに合わせて、この振付の指示もある程度英語で伝わるように工夫した方が良かったのではないか)。ついでに字幕について言えば、途中で電光掲示に映された「DEAD」という文字とそれに続く数字は、イスラエルの攻撃によってガザで亡くなった人の数らしい。その背景では、デモのような音がロビーから響き渡ってくる。なるほど、戦争というのは「振付」の最も破壊的な状態に他ならないにしても、果たしてそれは「振付」と権力を扱う本作がその範疇において、このような形で提示すべきものだったのかどうかはやや疑問が残った。

Photo by Sugawara Kota

そして振付はダンサーにだけ課されるのではない。前述のように、私たち観客もすでに振り付けられて劇場に来ている。道を歩く際の振る舞い、公共交通機関での振る舞い、あるいは学校や会社での振る舞いなど、その場にふさわしい動作はすでに体にインストールされていて、それを無意識のうちに実行しているのである。そして劇場に集った観客は、観客としての振る舞いを求められる。客席に座らなければならない(立ってはいけない)、舞台に上がることは許されない(多分、やろうとしたら係の人に止められる)、上演中は喋らない、などなど(かなり禁止事項や制約が多い)。そして本作において象徴的に再現されたように、終演して(いなくても)カーテンコール(のような雰囲気)で出演者が登場したら拍手をする。この場面は私たちがすでに劇場という仕組みによって振り付けられている、そのことを鮮やかに提示していたと思う。しかしその権力とは一体誰のもので、どこにあるのか。演出家や振付家のものか、観客が持っているのか、はたまた劇場という構造自体にすでに織り込まれてしまっているものなのか。絶対的な支配者が見えない中での権力に、いつの間にか追従している私たちの振る舞いが顕在化されていくが、それは実社会においても存在するものであろう。その顕著な例は、本作でも提示されたように、コロナ禍で世界中の人が他者と距離を取り(日本だと「三密」を避け)、「2メートル」あけて立つという「振付」を、これはウィルスによってか、はたまたそのウィルスに対しての恐怖心を抱いた人間の本能か、あるいは離れるよう命じた為政者によってか、半ば無意識下で、強制的に課されていた点に見出せるだろう。世界がウィルスによって振り付けられているさまは、まさに目に見えない何かによって踊らされ、規範を刷り込まれた私たちの姿を象徴しているかのようである。

Photo by Sugawara Kota