共に在ること、共に感じること —— リヨン・ダンス・ビエンナーレ2025「FORUM」をめぐって ③

リヨン・ダンス・ビエンナーレの新企画「FORUM」について、共同キュレーターであり全体コーディネートも担ったアンジェラ・コンケとの対話から振り返る全3回の連載。

最終回では、FORUM初年度のテーマとして掲げられた「ホスピタリティ」という言葉を起点に、キュレーションに宿る責任と未来に向けた問いかけを紐解いていく。(第2回はこちら)

■ ホスピタリティに含まれる寛大さと緊張

FORUMの会場は、美食の街リヨンの中心部に位置する「Cité Internationale de la Gastronomie(国際美食館)」。12世紀から800年以上病院として機能してきた建物の一部を改装して作られた文化施設である。ケアともてなしを担ってきたこの場の歴史に応ずるように、FORUMの初年度のテーマには「ホスピタリティ」が掲げられた。

— 「Hospitalités (複数形のホスピタリティ)」というテーマは、どのようなプロセスから立ち上がってきたのでしょうか?

ビエンナーレ側が私たちキュレーターを招き、その私たちがアーティストを招くという招待の連鎖を念頭に話し合っていくなかで「ホスピタリティってどういうことなんだろう?」という問いが生まれてきました。なぜなら、ホスピタリティの数ある意味のなかには、誰が「招待する立場」に立てるのかという問いも含まれているから。その立場にある私たちキュレーターには、招いたアーティストに対する責任があります。そして最終的にはビエンナーレが自分たちの観客に向けて、私たちの選んだアーティストを紹介するという二重構造である以上、この招待を最も適切な形でビエンナーレの中に着地させる責任もあったのです。

そこで大事になったのが、ホスピタリティを単数ではなく複数形で考えることでした。フランス語では「 hospitalité(ホスピタリティ)」は 「hostilité(敵意)」と同じ語源を持ち、さらに遡ると「hostis」──敵や異邦人──を意味します。つまり、ホスピタリティは最初から緊張を含んでいる概念なんです。私たちはまた、フランス語の「hôte」という言葉の曖昧さにも意識的でした。hôte は迎える側(ホスト)であり、同時に迎えられる側(ゲスト)でもある。この二重の立場──招かれながら迎え、迎えながら招かれる──その姿勢そのものが、このプログラムの核でした。

だから私たちが常に自問していたのは、これは本当にホスピタリティなのか、それとも別のものになっていないか、ということです。抽出主義的に「取り出して消費」してしまっていないか。ホワイト・セイヴィア的な振る舞いになっていないか。私たちが教える側に立ってしまっていないか。さらに言えば、誰がそこに迎え入れられているのか、誰がその条件を決めているのか、そして逆に、外側に置かれ排除されつつある存在はいないのか——そうした問いも、常に意識されていました。そして個々の提案に含まれている意味を尊重しながら、しかし誤解なく伝わるようにするための文脈化は、アーティスト個人の責任ではなく、私たちキュレーターや広報チームを含めた関わる人すべての共同責任だとも考えていました。

先ほど「寛大さ」という言葉が出ましたが、最終的に私たちがやりたかったのは寛大さを手渡すこと、つまりアーティストたちが自分たちの実践へとこれ以上なく寛大に招いてくれたそのジェスチャーを、そのまま観客へと手渡すことでした。彼/彼女たちの個別の実践を知ること、そしてそれらが集団としてどのように交差していくのかを体験すること。

だからこそ「hospitalités(複数形)」なんです。ホスピタリティは美しい言葉であると同時に、常に問い続けなければならない緊張の状態でもあるから。つまり、このプロジェクトに関わる以上、観客であれ、アーティストであれ、運営側であれ、それぞれが自分自身の立場を引き受け、位置取りをすることを求められる——注意深く、しかし何かしらの意図を持って関わるその姿勢自体が、FORUMから私が学んだ、いちばん大きなことだったと思います。

■ 「何をコンテンポラリーダンスと呼んでいるのか?」

このFORUMがビエンナーレの中核プログラム、つまり制度の内側で行われたことも、極めて重要な点だ。国際フェスティバルにおいて、何がその枠内に迎え入れられ、何が外部に置かれてきたのか——その前提自体が、いまあらためて問い返されている。

— 冒頭で、ビエンナーレの「国際性」について触れられていましたね。今日において国際性を考える時、いわゆる「多様な声」をただ集めて並べるだけ、「多様性」という言葉で括るだけでは、もはや不十分です。むしろ、あなたが言っていたように、それらがどのように共存するのか——共に在るとはどういうことなのか、共に感じるとは、出会うとは、伝えるとは、互いに変容するとはどういうことなのかを考える必要があります。その意味で、このFORUMには、フェスティバルの構造そのものを問い直す力があったようにも感じます。

それが私たちの意図かというと、少し違います。制度批判や脱植民地化することを、キュレーションの目的に掲げていたわけではないのです。とはいえこうしたプロジェクトは、必然的にそうした問いを喚起するのも確かです。実際会期中も会期後も、その点への言及は複数ありましたし、キュレーター同士でも話題になりました。

たとえば、FORUMが「別の仕方で共にいること」を語っている隣では、プログラマーに向けたピッチが行われ、その夜には潤沢な制作条件のもとでつくられた作品が上演されている——そうした現実は同時に存在していて、そこから生じる問いを無視することはできません。さらに言えば、ビエンナーレ内のひとつの大型演目の制作費は、モザンビーク・マプトの振付センターを完成させるのに必要な予算とほぼ同じ、というような現実の非対称性もある。そうした現実が確かに存在していることを、私たちは意識する必要があります。

FORUM自体がこれらを批評することを目的としていたわけではありませんが、結果としてこうした議論を生み、その先に変化が生まれるなら、素晴らしいことです。それも一つの「招待」なのかもしれませんね。

FORUMを通して浮かび上がった重要な問いの一つは、「私たちは何を“コンテンポラリーダンス”と呼んでいるのか?」ということです。この概念自体が、歴史的にも地理的にもヨーロッパ中心の枠組みの中で形づくられてきたもので、制作・流通の経済システムも、ある意味で排他的に機能している。だからヨーロッパでは機能しやすい一方で、そこからこぼれ落ちるものがあります。では、別の場所にある実践——芸術的・美学的・振付的に同じくらい豊かで価値のある実践——を、私たちはどう認識し、どう理解することができるのか。

また、今ヨーロッパではエコ・ツーリングやグリーン政策が盛んに語られていますが、南米やオーストラリアなどから来るアーティストにとっては「飛行機に乗らない」こと自体が現実的に難しい場合がある。それは特権の問題もあるし、多くのアーティストが非常に限られた資金の手段の中で活動しているという現実問題でもあります。

じゃあ解決方法はあるのか? いま私たちは、富の再分配や、より社会的で連帯的な経済について語る時代にいます。とても美しい概念ですが、ダンスの分野でそれが本当に実践されているかというと、決してそうではない。

その意味で、制度が問いに晒されるのは避けられませんが、かといって制度を「置き換える」ことが解決とは私は思いません。むしろ、制度そのものが、これまでとは異なる支え方ややり方へとひらかれていけるのかどうか——つまり、資金提供者や観客にとってまだ馴染みのない実践やアプローチを支えることを制度の側が引き受け、試していけるが肝要なのではないでしょうか。

ただ、今回のコーディネーターの立場から言えば、「目にみえる成果」や「完成した制作物」、あるいは効率性や収益性の対極にあるプロジェクトに投資してもらうことは本当に難しい。それでも観客の反応を見れば、人々はこうしたつながりの場を必要としているのは明らかです。

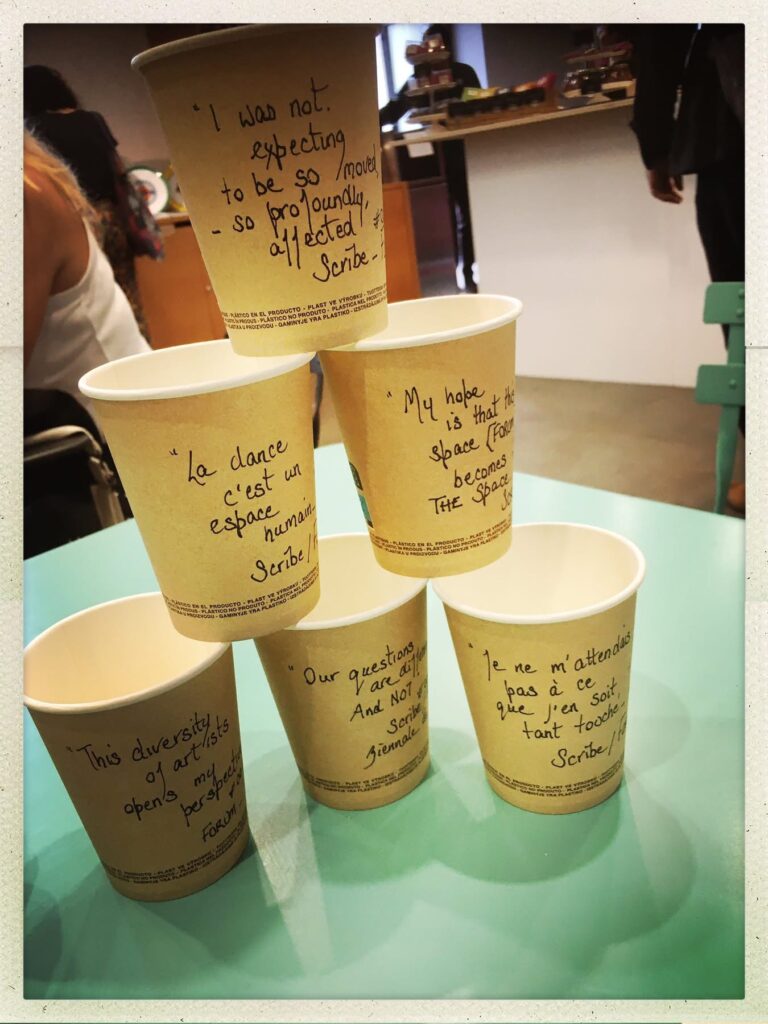

たとえば今回のFORUMでは、オーストラリアのレイサ・シェルトンの発案で、「SCRIBE」という取り組みが行われました。FORUMの様々なプログラムを体験した観客が、そのなかで感じたことや心に残ったことを言葉にし、それを「書き手(scribe)」役が書き留めていくというものです。そうして記録された体験は次第に蓄積され、「感情のアーカイブ(Archive of Affect)」を形作っていくことになりました。

また、Aerowavesによる「Springback Assembly」の枠組みのもと、若手の批評家たちがFORUMに関わっていました。彼らは外側から作品を評価する立場ではなく、この場に身を置き、実際に体験しながら、出来事の批評的または詩的なレビューを発信していきました。さらに、「On Record」というプロジェクトもありました。マリー・グロンとロレーナ・サジュが2人それぞれ、アーティスト、観客、キュレーター、スタッフ、さらには警備員に至るまで、様々な人々の会話の断片や場の気配を拾い集め、FORUMのなかで生まれた感覚や音風景を記録していったのです。これらふたつの取り組みは、文章やポッドキャストとして、オンライン公開されています。いずれも、FORUMという場の空気を内側からとらえた親密な記録でした。

こうしたプロジェクトはそもそも繊細です。生まれた途端に消えてしまう、その前に体験がそこに在ったという確かさや感覚を捕まえるためには、これまでとは別の方法が必要でした。この3つのライブ・アーカイビング・プロジェクトを通して、特別な手応えを得ることができたと思います。

いま観客には「関与すること」、つまりただ受動的に座って鑑賞するだけではない関わり方への強い欲求があることを感じています。より能動的に関わり見届けること、それこそが今日における「良い観客」と言えるのかもしれません。もしかすると、観るという行為そのものが、すでに一つの「実践」なのかもしれない、とも。

こうしたプロジェクトを、予算的な困難を抱えながらもビエンナーレのプログラムの中心に据えた制度側の勇気ある判断は、言及されるべきだと思います。別のかたちでアーティストと関わる方法をどう発明できるか——上演を中心とするクラシカルなフェスティバルの構造のなかで、FORUMは少し特別で異質な、もう一つの空間として存在していました。

©︎ Leisa Shelton

©︎ Leisa Shelton

■ 螺旋を描きながら問い続ける —— キュレーションの権力と責任

— 今後もこのFORUMは続いていくのでしょうか。

続いていくと思います。もちろん少しずつ形は変わるかもしれませんが、ビエンナーレとしても強い手応えを感じていて、投資する価値があるプロジェクトと認識しているようです。

会期の最後に、私たちの精神的・知的リーダーでもあったオーストラリア先住民のジュン・オスカーが投げかけてくれた言葉がまさに的を射ていました。「本当の仕事は、いまから始まる」と。つまり、この最初のエディションで私たちはヒビを入れ、別の可能性をひらいた。ここから先は、この貴重な何かを一過性で終わらせることなく、いかに守り、より強く、より存在感のあるものとしていくかが課題となります。より多くの声が聞かれるように、そしてより多くの観客が招かれるようになるためには、先へ先へと進むのではなく、問いとともに留まり続けることが必要になる。彼女の言うとおりで、まさにそこが「本当の仕事」だと思います。

— 最後に、今回の経験を踏まえて、あなた自身がさらに深めていきたいと考えていることがあれば教えてください。

私自身は今、博士論文のテーマとして「ダンスをプログラムするとは何か」「ダンスを“presentさせる”とはどういうことか」をリサーチしています。英語では「to present dance」という言い方をしますよね。そこには「ダンスを見せる」と「ダンスを今ここに立ち上げる」という二重の意味が含まれている。いずれも文脈によって実践のされ方も意味合いもまったく変わってくるので、単純な定義はできません。だからこそ、プレゼンター/キュレーターとしての私たちの役割と責任をどう理解するか、常に問いに晒されているのだと思います。

FORUMは、私がこれまで関わった中でも最も複雑なプロジェクトの一つでした。もちろん、常に気を配り続ける必要があったという良い意味で! 私はよく、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケルスマイケルの「螺旋」をめぐる比喩を思い出します。くるくると回り続け、止まったときにはもう、そこは以前と同じ場所ではない——私にとってFORUMもまさにそうで、常に変化を察知しながら、つま先立ちでバランスを取り続けることを求められる経験でした。

このプロジェクトを図として思い浮かべるなら、まずキュレーターの円があり、その円をアーティストへと広げ、さらに観客にひらいていくという構図になっていました。円を保ちながら広げ続けることは、綱渡りのような感覚でもありました。ホスピタリティやプレゼンス、そして注意を払うことに、絶えず向き合い続ける必要があったからです。

最終的に私が気づいたのは、これは極めて具体的な「ホスピタリティの実践」だったということでした。曖昧さや危うさを内包しながらも、寛大さを生み、可能性をひらく場——もしFORUMが、本当にそのような場として機能していたのだとしたら、それは、私たちがこの仕事に注意深く応答できていた、ということなのかもしれません。

私はこのプロジェクトに、キュレーターとコーディネーターという二重の役割で関われたことを誇りに思っています。アーティストとキュレーターの同僚たち、そしてビエンナーレのチームとの間につなぎ役として立ちながら、「この円はきちんと保たれているか?」「このいくつものバランスをどう保とうとしているのか?」と私は常に自問していました。

バランスを取り続けることは、もちろん簡単ではありません。しかしキュレーターとして、自分が差し出した「招待」がどのような在り方や関係性を生み出しているか、そして自分自身の姿勢や立ち位置を問い続けることは、とても大切なことだと思います。なぜなら、多くの場合、最初の招待を出す権力を持っているのは、私たちキュレーターだから。それは二重の意味をもつ招待でもあります。観客やアーティストに向けて招待を差し出すという行為は、現実的な力を伴っている。だからこそ、そこには二重の責任が生まれます。

今回の経験はあまりにも豊かで、今なお、そのすべてを言葉にすることはできていません。それでも、アーティスト同士のあいだで起きたこと、観客との関係のなかで生まれたこと、そしてその後に寄せられた反応やフィードバックを見れば、このプロジェクトが多くの人にとって強い体験になったことは明らかです。それは、私にとって心から嬉しいことでした。

それでもなお、やるべきことはたくさんあります。すべての人がそこにいたわけではないし、すべての声が代表されていたわけでもありません。「ヨーロッパ」という言葉ひとつ取っても、私たちはついひとつのまとまりとして語ってしまいがちですが、東欧と中欧ではまったく異なる歴史や現実を抱えています。同じことは「アジア」にも言えるでしょう。ひと括りにすると、複雑さを取りこぼしてしまう。だからこそ、こうしたプロジェクトを通して、私たちは立ち止まり、問い返し続けなければならないのです。私たちは誰について語ろうとしているのか。誰に向けて語っているのか。そして、そこにはどんな責任が伴うのか、と。

その意味で、この種のプロジェクトを運営することは、簡単でも快適でもありません。成功するのか、特別なものになるのか、それともただの「よくあるもの」で終わってしまうのか、常に緊張と不安との隣り合わせです。最終的には、こうしたプロジェクトは、自分自身を外には置いておくことはできず、その内側に巻き込まれながら進んでいく螺旋のようなものなのだと思います。それは、終わりなく注意を向け続ける状態のなかに身を置くことでもある。——それ自体がとても振付的なプロセスですよね。そして願わくば、そのバランスの取り方も心得ていられたら、と。

開催概要

Biennale de la danse de Lyon 2025 – FORUM

会 期: 2025年9月17日〜21日

会 場: Cité Internationale de la Gastronomie (Lyon 2)

参加費: 無料

参加キュレーター × アーティスト

オーストラリア: アンジェラ・コンケ Angela Conquet × マルゲク Marrugeku

ブラジル: ナイセ・ロペス Nayse Lopez × オリジナル・ボンバー・クルー Original Bomber Crew

モザンビーク: キト・テンベ Quito Tembe × イディオ・チチャヴァ Idio Chichava

台湾: リヴァー・リン River Lin × ファンガス・ナヤウ Fangas Nayaw

アメリカ合衆国: アンジェラ・マトックス Angela Mattox × デヴィン・エモリー devynn emory

コーディネーター アンジェラ・コンケ Angela Conquet

【連載】

共に在ること、共に感じること —— リヨン・ダンス・ビエンナーレ2025「FORUM」をめぐって

第1回

– フェスティバルにおける国際性とは —— ローカル性と普遍性

– 身体を通して世界を考えるために —— 「作品」だけではないダンスの在り方

第2回

– 関係性のキュレーション —— アーティスト間の関係、観客との関係

– 言語が映し出す、別の思考、想像力、身体感覚

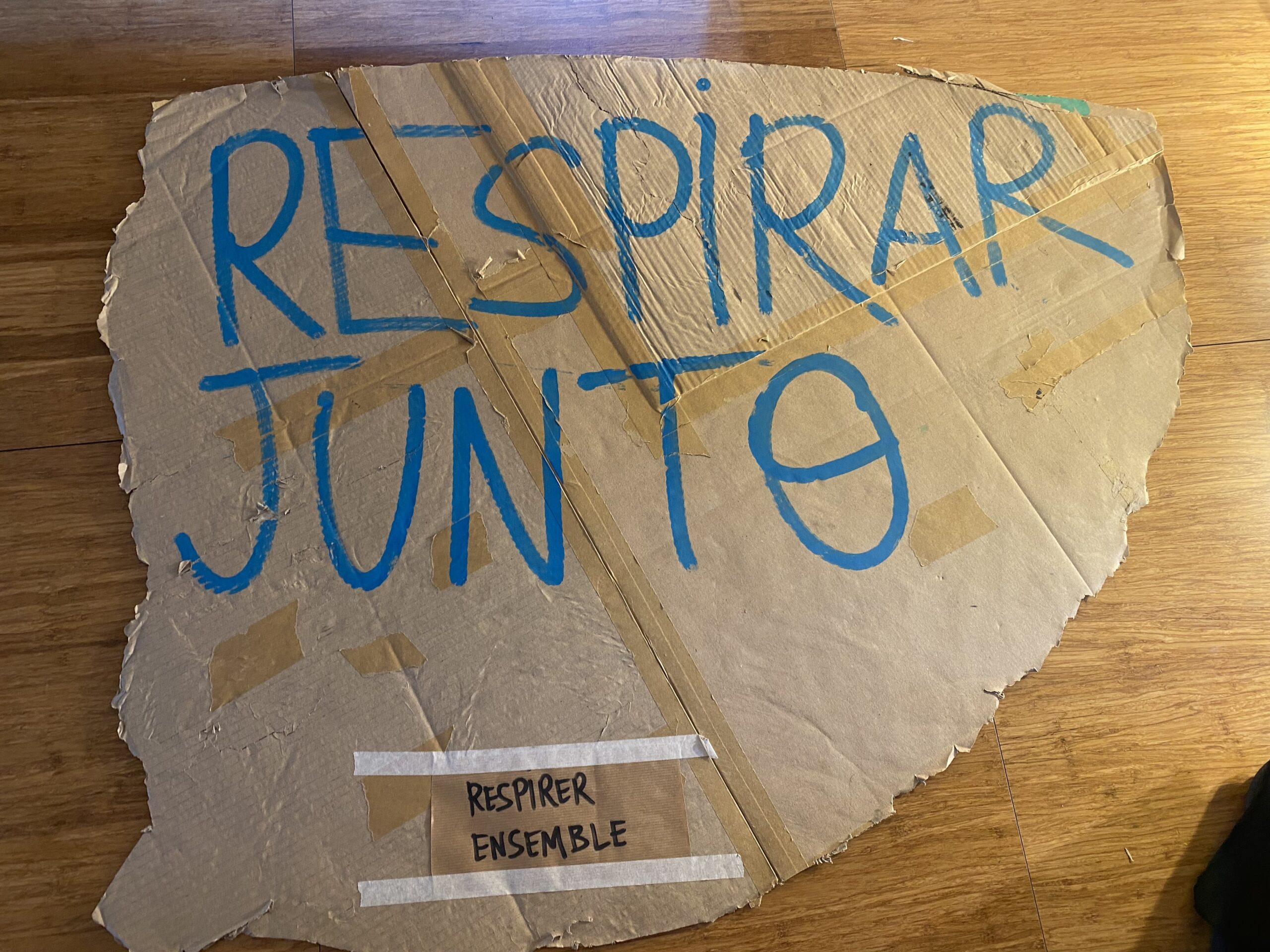

– 「共に感じる時間」が立ち上がったオープニング

第3回

– ホスピタリティに含まれる寛大さと緊張

– 「何をコンテンポラリーダンスと呼んでいるのか?」

– 螺旋を描きながら問い続ける —— キュレーションの権力と責任

取材・執筆・翻訳:呉宮百合香

▶︎ English version available here:

Being together, sensing together: on FORUM at the Biennale de la danse de Lyon 2025